2023年8月11日に、石川県加賀市の加賀寺を訪問しました。北陸本線に乗っていると加賀温泉駅付近で見える巨大観音像がある寺です。

この寺の歴史を紐解くと、かなり変わった成り立ちが明らかになってきます。そもそもは、1987年にできたユートピア加賀の郷(Wikipedia「ユートピア加賀の郷」)というテーマパークの中の一施設として始まったようです。なんだよ、テーマパークのアトラクションかよ、とか、課税逃れのための宗教施設かよ、とか思う気持ちもわかりますが、実際に行ってみると、とてもそういう次元の大きさではありません。

さて、加賀寺までは加賀温泉駅の北口から歩いても10分弱で着きます。駐車場はありますが、電車で来たらわざわざレンタカーを借りるほどの距離でもありません。駐車場・入口は2つあり、一つは本来のユートピア加賀の郷の入口、もう一つは閉園後に整備されたと思われる簡易的な入口です。距離的には後者の方が便利ですが、今回は前者を利用しました。ただし本来の入口からだと、駐車場から歩く途中にホテルなどの廃墟の前を通ることになりますから、廃墟が嫌いな方にはお勧めできません。

本来の入口は封鎖されていませんが、看板などは全くありません。車でも問題なく通行できますが、道路の脇は雑草が濃かったり椅子などが散乱しているところもあるため、注意が必要です。

しばらく進むと駐車場に着きます。入口には料金所があったような跡がありますが、今では素通りできます。かなり広い駐車場ですが、寺への入り口は画像右奥の管理所の奥にあります。

駐車場からは階段を登って進みます。この階段はかなりの幅がありますが、右半分は屋根の幕が剥がれ落ちています。右手にはエレベーターがあったようですが、今では操作盤が壊され廃墟になっています。

階段を登りきりました。道幅のほとんどが雑草に覆われていますが、人が通れる幅だけ刈り払われて綺麗になっています。左右の建物は旧「観音温泉ホテル」で、左が本館、右が別館のようです。少なくとも2012ごろまでは営業していたようですが、今では完全に廃墟になっています。

突き当たりを右に曲がると、突如として寺らしい光景が広がります。写真は山門ですが、どこかの有名な寺のものだと言われても疑わなさそうです。

山門に続いて寺務所?が現れます。左の部屋に管理人らしき人がいたので、そこで拝観料500円を払いました。右側はお守りやお札をはじめ、大観音グッズなどのお土産コーナーになっていました。

不動尊堂

入ってすぐ左側にあるお堂が不動尊堂です。このお堂だけ他と比べて古そうなのですが、これにはちゃんとした理由があります。

実はこの加賀寺、元々は金沢市泉一丁目にあった豊星寺という寺を移転させたものなのです。豊星寺に関してはウェブで調べても何も出てきませんが、1975年12月7日の北陸中日新聞に少しだけ紹介されています。それによると豊星寺は高野山真言宗の寺院で開基は二口豊星、1940年3月に開かれたそうで、記事の時点での住職は鍋沢修法と書かれています。で、その寺から移ってきたのがこの不動尊堂だというわけです。

そういうわけでここに豊星寺の看板があっても何の不思議もないのですが、豊星寺の開基は二口豊星なのに「開基上人 鍋沢俊法」とはどういうことなのでしょう。おそらく、ここに移った時の住職が鍋沢俊法(修法の息子さん?)で、彼をここでの開基としたのでしょう。

ところでこの不動尊堂、入り口に屏風があり中が真っ暗なのでどうなっているのかよくわかりませんでした。

本堂

不動尊堂の北側に本堂が建っています。どこかの有名な寺に引けを取らない大きな本堂で、中にもかなりの人数が入れそうです。

正面の柱には「天空聖陵」と「普門根本道場」と掲げられていますが、この寺は一時期某新興宗教が所有していたようで、その時のもののようです。

大観音像

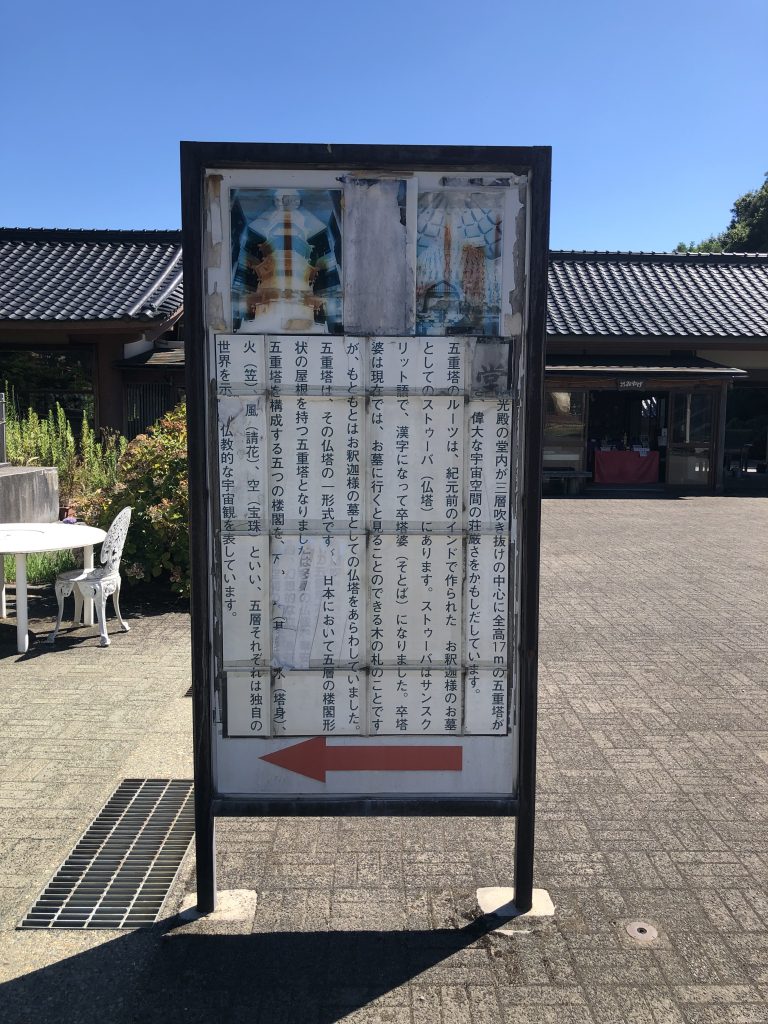

本当に巨大な観音像です。全高73メートルの鉄筋コンクリート製の慈母観世音菩薩大立像で、1988年3月に竣工、4月2日に開眼法要まで営まれた本格的なものです。

内部には後ろ側から入ることができ、1階が百観音札所巡り、2階は四国霊場巡りとして各札所の本尊がずらっと並んでいますが、訪問時点では1階しか入れず、中心の祭壇近くにある階段は閉鎖されていました。

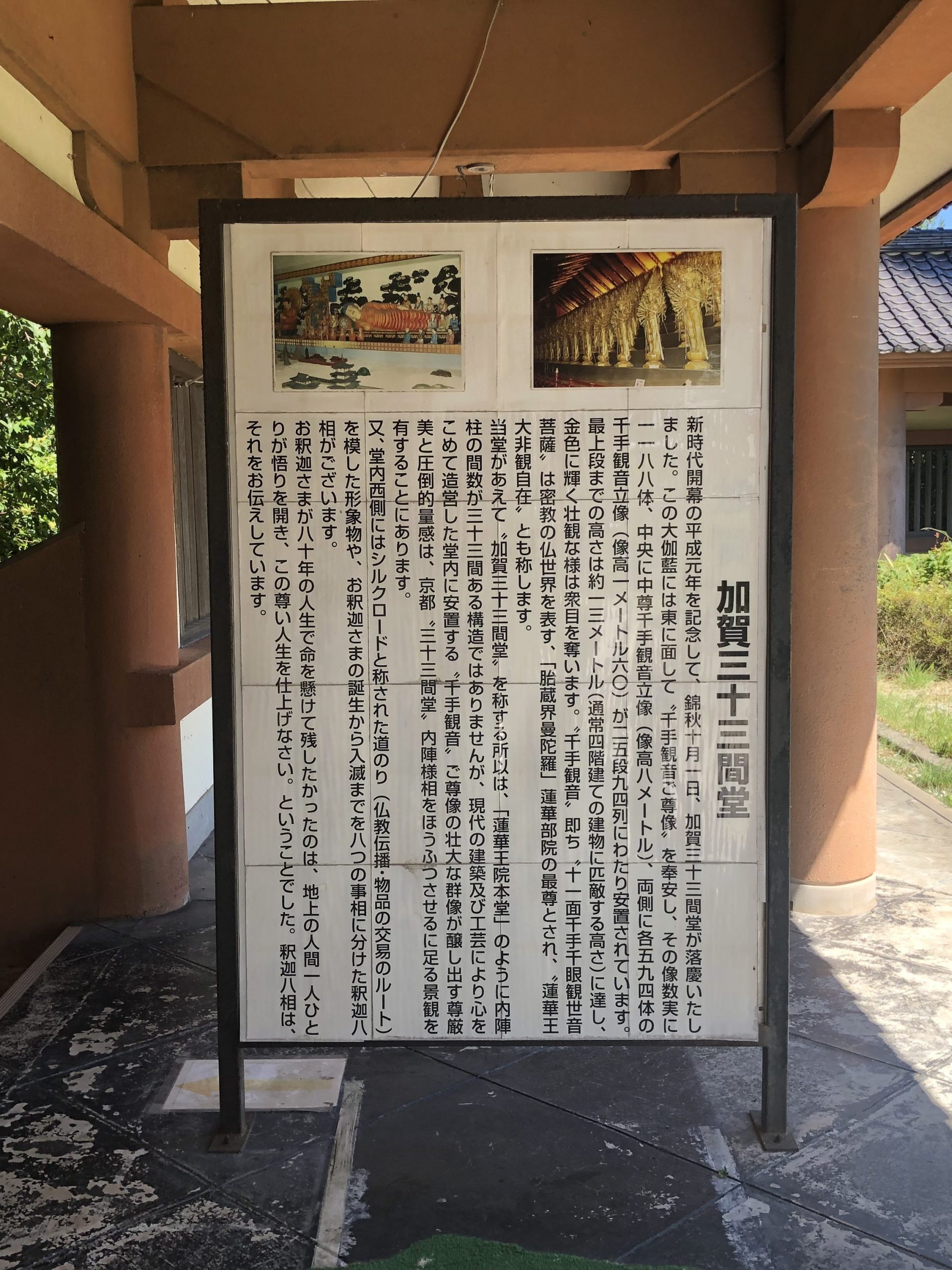

三十三間堂

京都の三十三間堂と同じように千手観音がずらっと並んでいるのですが、そこは撮影禁止でした。説明は上の画像から見てください。異常なスケールは観音像だけではないのです。

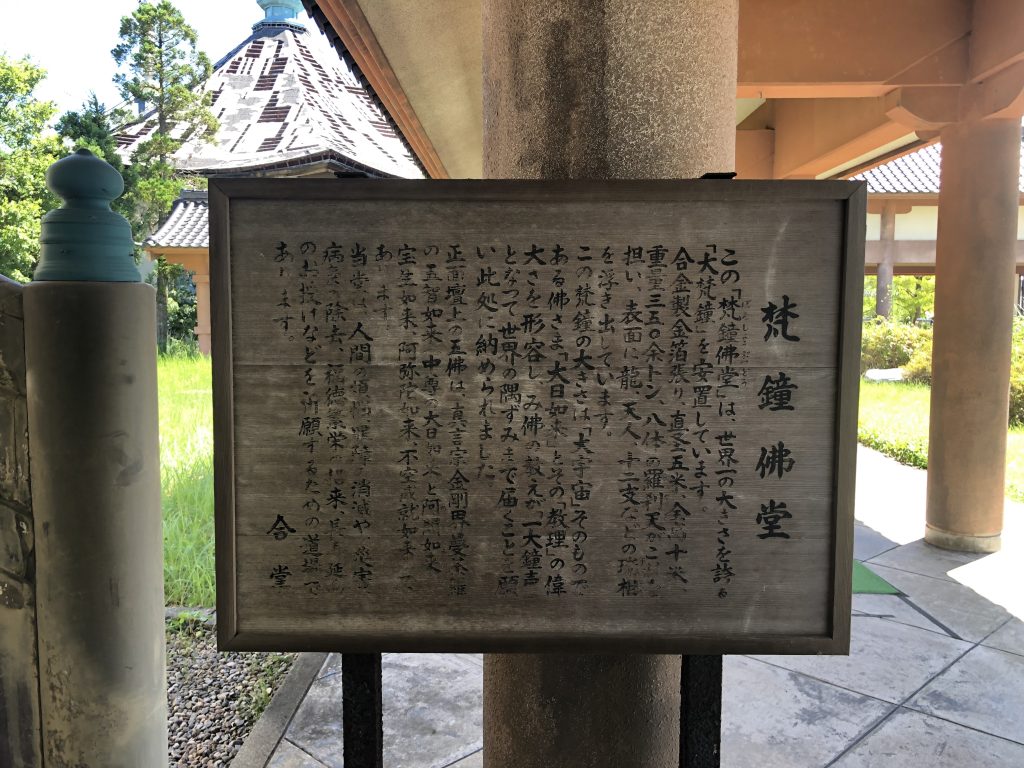

梵鐘佛堂

自称世界一の梵鐘佛堂です。梵鐘は8体の羅刹天によって担がれているので、実際に撞くことはできません。

瑠璃光殿・金色堂

ともに立ち入り禁止でした。そりゃあ屋根がこんな有様ですからね…

小ネタ

熊谷組

観音像の脇に熊谷太三郎の歌碑が建っています。何でこんなところに?と思ったのですが、後日調べると観音像を建設したのが熊谷組ということで、納得しました。

観音像の避雷針

観音像の正面下部に接地埋設標示板がついていました。北陸は非常に雷が多い地域ですから必須の設備ですが、おそらく何十回も落雷に遭っていそうなので、接地抵抗はどうなってしまっているんだろうかと気になります。

総評

事前に色々と調べていましたが、実際に訪れるとあらゆるものが異常なスケールで度肝を抜かれました。財界にっぽん(第27巻第7号)の記事では出資者の嶋中利男は本当に仏教を新興していたように書かれていましたが、そうでなければこんなスケールで作るわけがないという感想です。聖武天皇の鶴の一声で建立された奈良の東大寺と似たものを感じます。そう、加賀寺は加賀の東大寺なのです(東大寺に失礼)。